您家品牌的核心客群在哪里?

在大半个中国,餐饮人的日子不好过,乃是不争的事实;而美国餐饮人的日子否极泰来,尤其是线下之火爆甚至盛于疫情之前,两厢对比,这个让人很不适应的反新闻联播常规套路的现状,在少飞老师回答主持人开场问题的那一小时段,让我不由得稍稍走神,又想起了茨威格的名句:她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。

世界万物似乎都要经历起起伏伏,老子早说了:祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏。统计学也有标准的数学论断:回归均值。中国的餐饮人也不必沮丧,只是要熬过苦日子,确实有点艰辛。本周二下午,极海高级产品经理王龙与大洋彼岸有近20年选址经验的专家陈少飞博士,在餐饮老板内参的视频号上做了一场跨洋直播。在直播的开头阶段,少飞老师用肯德基和沃尔玛的例子,引出连锁品牌在美国50年发展趋势的话题。

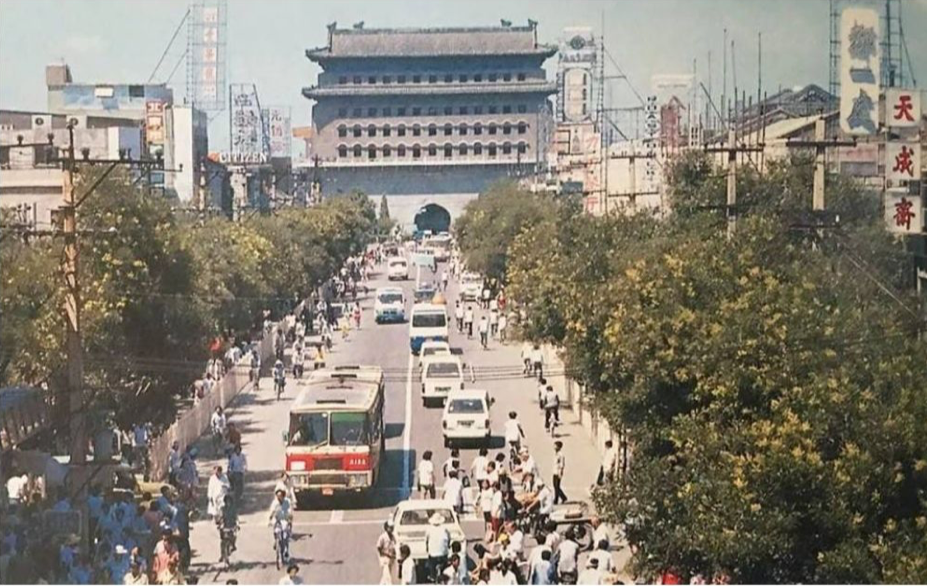

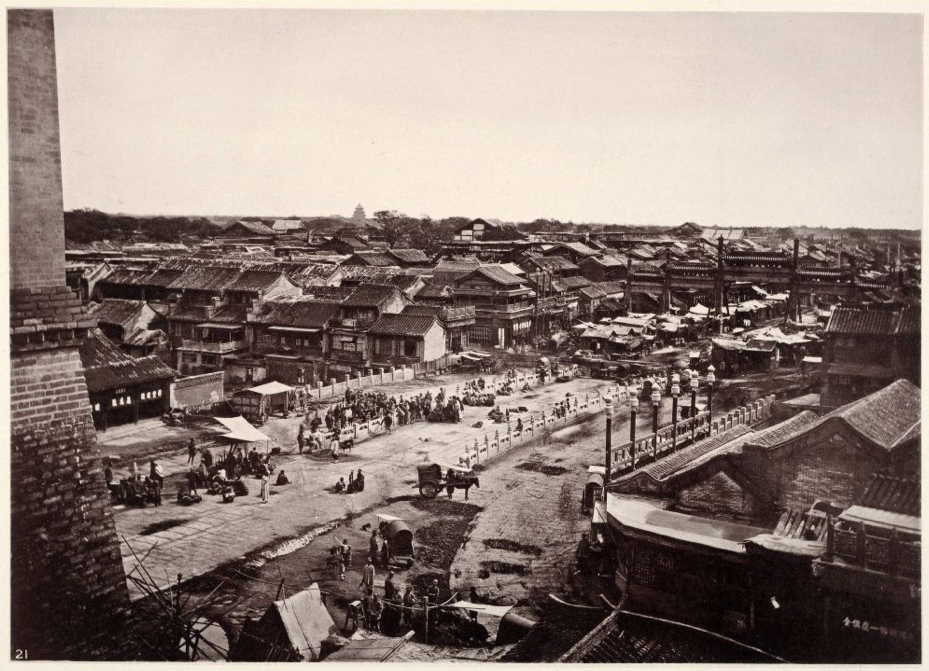

说起肯德基,那对中国餐饮人的启发和引领价值可能都不止目前百胜中国的市值。肯德基结结实实的让中国人领略了什么是标准化,品牌建设,快速适应本地市场和位置选择路线。我们甚至都没有看到过肯德基进驻大陆这35年来的“伏”——肯老爷爷一直是在雄起。肯德基前门店今天仍在,还是三层楼,当年以1460平方米的面积冠绝全球——是全世界最大的快餐厅。肯德基为了租下这里,一次性支付了十年的租金!365万,日均1000元。1000块钱一天,好像也不多。要知道这可是1987年,那时普通人一个月的工资还不到一百,1000块钱的日租,可是当时人一年的收入。肯德基在前门的投资,堪称大手笔。缜密的调研和独到的选址没有白费,开业后的肯德基每天门口都排着长队,不到一年半,当初天文数字的投资就回本儿了。(朱启鹏老师《京师回忆录》)

作为百胜中国的合作伙伴,极海与百胜的选址专家一起,做了很多数字化选址系统的开发和模型研制的工作,我们深刻理解和学习了不少肯德基选址的经验。以后来的经营业绩来看,前门位置的选择是英明的,但在当时的技术条件下,如何评判首店在北京好,还是上海好,为什么在前门而不在西单或王府井,这些更加需要的是大量的现场调研以及对中国国情、城市消费特征、人群生活习惯的主观感知。

像前门大街这样的聚客点是容易选择的,而且首店的更大使命是对品牌在大众认知中的建设,反而常规会重点考量的投资收益比不是决定要素了(到底每家店的核心使命和定位是什么,到如今也不是每个品牌的决策者能透彻的区分的)。现在看起来非常高昂的租金,对于当时肯德基的大佬们来说,可能根本不是个事儿。但是就当下国内的餐饮状况,即便是我们认为财大气粗的百胜集团,对每一家点的位置也要精挑细选了。

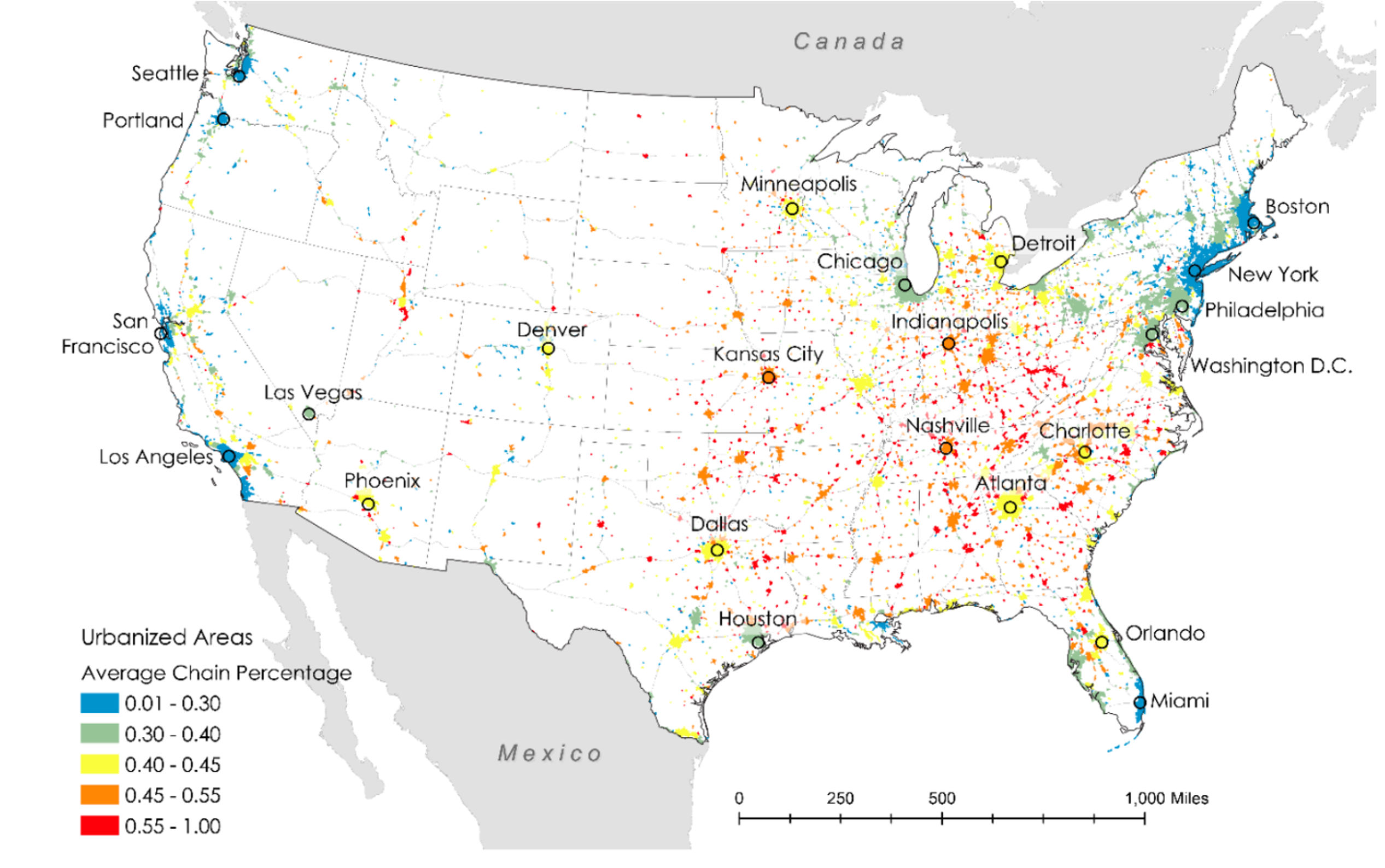

我们同样服务过的品牌沃尔玛,其所代表的巨大规模超市的业态,在国内的经营就更加的充满了挑战。好在瑞士信贷、美银、德意志银行、高盛的一众分析师在最近的研报中,对其股票仍然给出了买入评级。少飞老师在直播中讲美国连锁化率的地区差异时,用到的第一个例子就是沃尔玛。从城市群上对比,看美国连锁化率的高低,一打眼觉得沃尔玛密集的区域差不多也是全美连锁品牌相对较密集的地方。在直播中,粉丝们都有点惊奇,居然是越发达的城市,连锁化率越低。

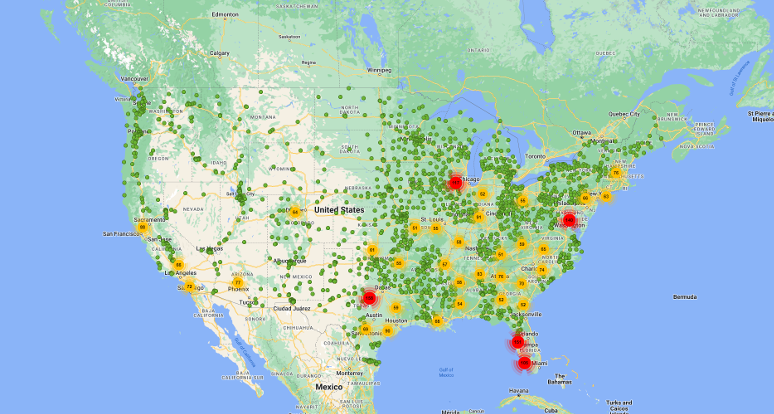

少飞老师从沃尔玛的发家地——阿肯色州的本顿维尔出发,为大家提供了上图中门店分布的另外一个原因:中西部偏南一点的沃尔玛门店比较密集,一方面是和品牌创造者(山姆沃尔顿老先生)的地理认知和周边熟悉度有关,从自己亲自走过的路出发,相信自己的肉眼判断,亲自进行选址,这是一个合理的首选项;另一方面,大型仓储超市连锁对物流配送要求极高,沃尔玛从各种角度节省成本让利于消费者,一开始的物流集散效率要求由不得其广撒布局。

但一个立足全球布局的品牌,似乎在远离总部的第一家海外店,就是要打破创始人的个人地理认知边界的。肯德基在前门开设大陆第一家店的例子即是说明对位置的选择就不是根据决策者个人的经验,需要尽可能全面的信息作为选址的依据,而评判这些依据,无论从全面性,还是从系统性,乃至效率性上,机器智能代表的数字化方法相比人类大脑,显然有着不可比拟的优势。我们极海的小伙伴,从品牌监测数据库中提取了星巴克开店的数据,制作了全球唯一的星巴克全球布局的路线图。从这层意义上来说,品牌监测数据库是留给未来机器智能和人类专家的一份小礼物。

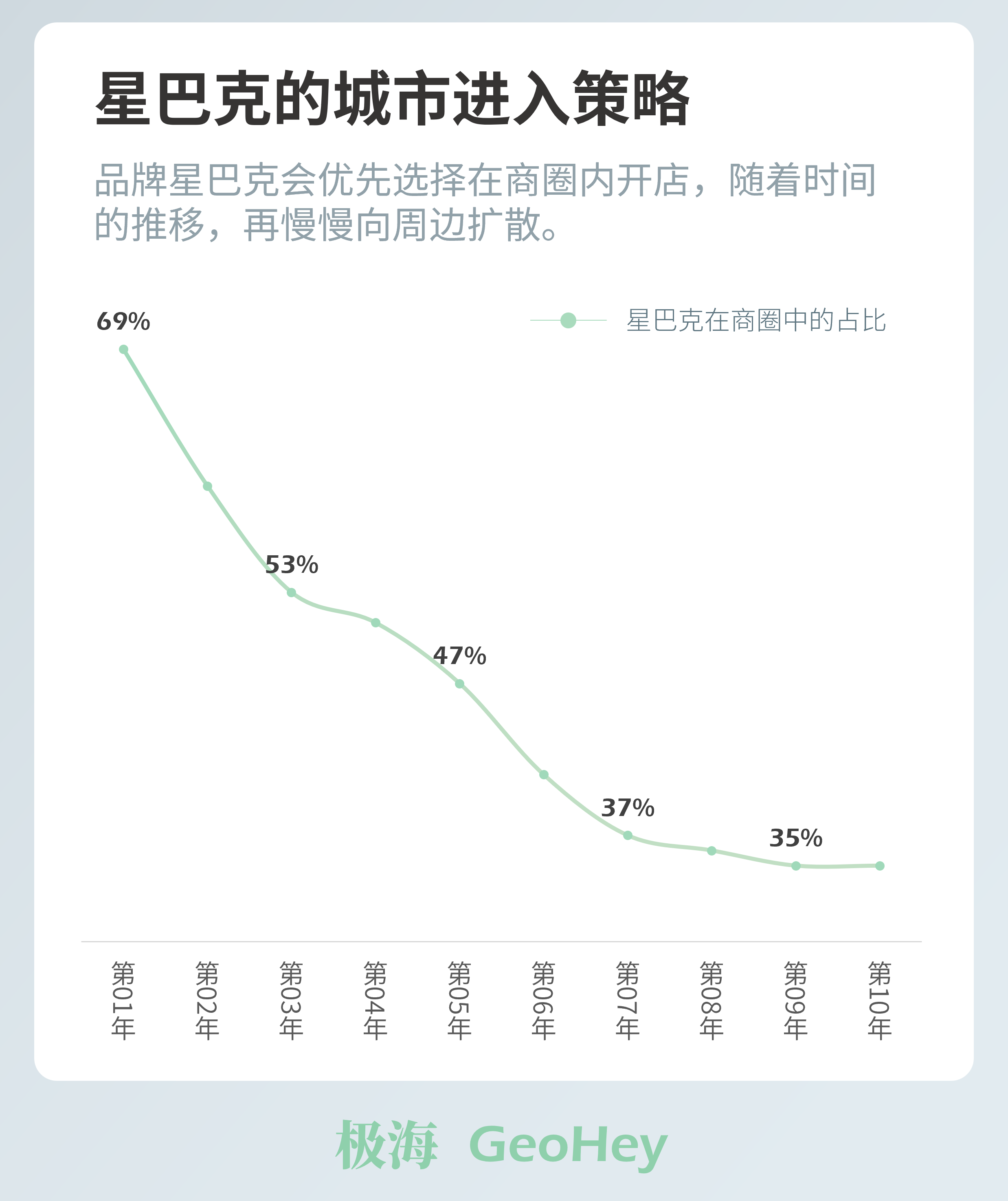

上面的视频,粗看就是个热闹,细看才有味道。从星巴克的开关店数据分析,星巴克新入住一个城市的头一年69%门店都是选择开在该城市的商圈,一直到第五个年头,当年新开店才有一半以上开在商圈之外。识别一个城市的商圈,对于所有品牌主都具有很强的意义,从商圈起步经营,是一条安全的捷径。至于商圈在哪里,哪个商圈具有更高的优先级,这就是极海智能化选址产品所带来的价值了。

商圈代表的是人流。按照王龙的定义,商圈就是线下的公域流量池。连星巴克这样全球顶级品牌,都不可以随便去公域流量少的地方开店,更何况新创立的品牌呢?对一个品牌的情感和认知,从高到低大概可以排列为:忠诚>热爱>经人推荐>广告上听说看过>依稀好像遇到>从不知道>讨厌,忠诚的客户可以去巷子深处品闻酒香,从不知道的客户却可以人云亦云的跟随人流而进店消费。当我们在说线下位置布局的时候,最好能把私域运营提升忠诚度、精准流量等线上的概念先放下,相反,选址人更应该关注的是那些“从不知道”的人群也有很大概率进店来消费的位置。

在直播中,有不少粉丝问了问题。我综合下来,大家对选址系统预期的最终目标就是想识别核心客群在哪儿。可是我认为这个目标定的不切实际。少飞老师列举了美国用信用卡数据、手机移动数据做分析的例子;王龙也表示,极海在选址中也大量的使用过腾讯LBS数据做用户画像的分析和特定人群的识别。从王龙在极海承担的选址项目的具体实践经验中体会,中国用户对人口数据要求较高,不满足于人流量的高低对比,而在这一点上,少飞老师表达了美国人的务实。我感受到了美国人的一个用词之精妙——Tradeoff——能交易的成(trade)也得有放弃(off),这就是一种和现实的妥协,权衡之下的进退有度,在数字化选址的过程中,极海所作的工作,其实一直都是在帮着用户用最少的数据代价,最高效的实现位置推荐。这个推荐出来的结果,不见得就是冲着核心客群去的,有的是为了品牌露出吸引流量,有的是为了实现最大利润率。

在极海的逻辑中,除了王龙所提到的商圈是新进城市选址的下线(对连锁品牌来说,最初的店一定要在商圈内,千万不可迷信酒香不怕巷子深的俗语),王龙和少飞老师都不约而同的提到了跟随策略——跟随大品牌、跟随目标品类的品牌、跟随经营时间久的门店进驻商圈,这不仅是在选址上投入不大的品牌商最为经济的模式,在美国也仍然是大量成熟的品牌主的最佳Tradeoff选项。如果品牌主的选址专家可以有逻辑的回答如下问题,那就算自己有了让人信服的选址策略了:

1、为什么你比肯德基和麦当劳更能识别100个以上潜在位置的好坏?

2、如果你知道一个区域星巴克、瑞幸、喜茶都有闭店的案例,你为什么有信心进入该地区?

3、在你有具体业绩之前,你是如何评判一个城市、一个商圈的“好”还是“不好”的?

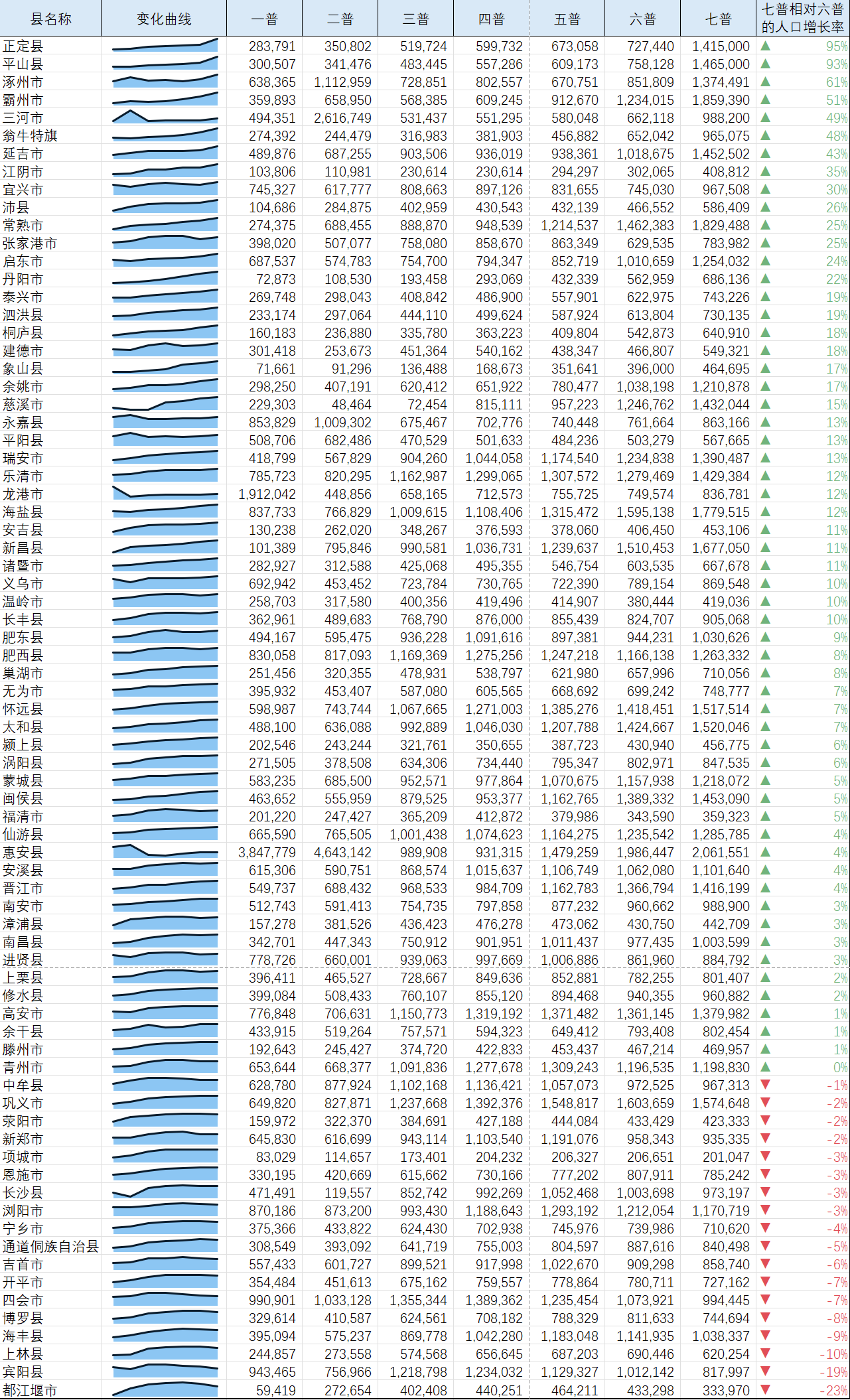

我们极海的的小伙伴们总是习惯问自己、问同事、问用户伙伴们为什么(why)、如果有什么(whatif)和如何(how)这三类问题的。下一次直播,我请王龙继续延展选城市的话题,为什么关注低线城市,具有什么样的条件就可以在低线城市拓展以及如何选择优先级。在这之前,我先用极海品牌监测的数据和上图小工具,将连锁品牌较多的低线地级市和县级市做出地图来,供大家探讨。

对这些城市可以有多维的观察和探索,即便就是最简单的从公开渠道查找人口增减,你也可以获取一定的洞察,从一个角度对哪些低线城市有更大的信心。

在选址这类工作中,真可以说得上:凡夫畏果、菩萨畏因。选址负责人和开发负责人害怕的是位置选的不好,遭到同事们的质疑和抱怨;老板担心的是有哪些“不科学”的方法导致了选址的失败,暗自琢磨是什么原因造成选址的无效和低效。我借着万维刚老师的新书《佛畏系统》想说的是,如果能考虑到选址是个“系统”,不论老板还是选址负责人,都可以识别有些事情应该忽略、有些事情应该例行公事的对付、有些事情应该拆成小份降低影响、有些事情却应该孤注一掷的全力以赴。我们要在意的,不是具体一个位置选择的目标和结果,而是对这一系列事情的统筹安排够不够好,决策力够不够强,我们的系统是否合理的容纳了好事儿和坏事儿,机遇和风险。

愿极海的朋友们都拥有让佛都生畏的选址系统。